« Et soudain le futur », une BD pour mieux comprendre la décroissance

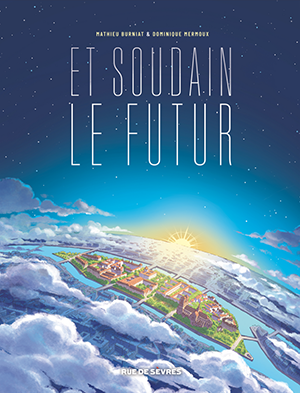

Dans leur bande dessinée Et soudain le futur, parue le 14 mai 2025 chez Rue de Sèvres, Mathieu Burniat (scénariste) et Dominique Mermoux (dessinateur) explorent la décroissance comme une réponse optimiste et émancipatrice aux crises environnementales et économiques. Située sur une Île de la Cité à Paris, métamorphosée en communauté autonome pratiquant la décroissance, l’histoire suit Mila et Carl dans leur découverte d’un mode de vie déconnecté de la technologie et centré sur le vivant. Solidement ancré scientifiquement grâce à l’expertise de quatre spécialistes, dont François Graner, physicien au laboratoire Matière et Systèmes Complexes (MSC – CNRS / Université Paris Cité), ce projet mêle rigueur et créativité.

Rencontre avec François Graner et Mathieu Burniat qui reviennent sur leur collaboration, les fondements scientifiques de la décroissance et le pouvoir de la BD pour imaginer des futurs durables.

Pourquoi avoir choisi la bande dessinée pour explorer le concept de décroissance ?

François Graner : Ça permet de rendre la décroissance immédiatement concrète (et pas seulement une vague idée théorique dont on a à peine entendu parler). Aussi, pour convaincre il faut s'adresser aux émotions autant qu'à la raison, et la BD c'est bien pour ça.

Et puis l'idée c'est d'avoir une vraie histoire, qu'on a envie de lire pour elle-même ; pas seulement une BD d'enseignement qui serait comme un cours illustré. C'était donc important que ça soit l'œuvre d'un vrai scénariste et d'un vrai dessinateur, derrière lequel les scientifiques puissent s'effacer.

Mathieu Burniat : Je rejoins tout à fait François là-dessus : pour convaincre, on sait que les arguments scientifiques ne suffisent pas. Il faut aussi et surtout créer des contre-récits où l'entraide, le partage et l'utilisation rationnelle de nos richesses deviennent des valeurs positives et palpables. Je crois en la force des histoires pour réenchanter notre imaginaire, et, par-là même, notre vision du monde. Or une des grandes forces de la BD est que l'on peut facilement intriquer récit et propos didactique, grâce à la juxtaposition de l'image et du texte.

Comment avez-vous abordé le concept de décroissance, qui remet en question l’idée d’une croissance infinie dans un monde fini ? Quels principes scientifiques vous ont guidé ?

F.R. : La décroissance propose de diminuer massivement la taille et la puissance des activités humaines, et ainsi la consommation de matière et d’énergie. Le but est de redescendre sous les limites planétaires tout en réduisant les inégalités sociales, politiques et géographiques. C'est interdisciplinaire : physique, chimie, biologie, économie, psychologie, sociologie... contrairement à la notion de "croissance" qui, elle, est étroitement économique. On s'est appuyés sur les lois physiques qui limitent la consommation de la matière et de l'énergie, tout en décrivant leur dégradation. C'est ce qu'on appelle la "thermodynamique", un mot bien compliqué qui heureusement n'apparaît pas dans la BD.

M.B. : Il y a d'autres BD qui évoquent à leur façon la question des limites planétaires. Je pense par exemple à « Un monde sans fin » (Dargaud) ou « Ressources »(Casterman), qui s'appuient toutes deux sur des données scientifiques. J'ai moi-même écrit une BD (« Sous terre », Dargaud) sur l'importance du sol physique.

Dans « Et soudain le futur », nous nous sommes surtout concentrés sur les solutions. Nous questionnons notamment la notion de pouvoir, qui est selon nous un facteur d'inégalités et empiriquement de consommation abusive.

Comment votre collaboration a-t-elle façonné la vision finale d’Et soudain le futur ? Y a-t-il eu des moments de tension ou de compromis entre la rigueur scientifique et la liberté narrative ?

F.R. : Si mes souvenirs sont bons, on a été apporter nos idées à l'éditrice Nadia Gibert. C'est elle qui a proposé à Mathieu Burniat et Dominique Mermoux de se mancer sur ce projet. A partir de là, ils ont pris la main sur la création, tout en restant en lien étroit avec nous. A ma connaissance, on n'a pas eu de compromis à faire sur la rigueur scientifique, ils nous ont laissé le dernier mot dessus.

En revanche, là où il y a eu tension, qui s'est résolue selon le choix de Mathieu, c'est que pour faire une vraie histoire il fallait montrer la décroissance de façon réaliste, avec ses avantages et inconvénients ; alors que nous, nous aurions pensé qu'on aurait pu l'idéaliser.

M.B. : C'est effectivement ce qui a fait débat. J'ai l'impression que les histoires idéalistes ne prêchent que pour les convaincus. Par ailleurs, en tant que scénariste, j'avais besoin d'introduire de la tension dans le récit, donc du conflit entre les protagonistes.

Je ne pense pas avoir écrit une histoire réaliste pour autant, certains de mes personnages étant assez caricaturaux. De ce fait, un des enjeux était que le lecteur fasse clairement la différence entre le contenu didactique et les propos irrationnels (ou exagérés) de certains de mes personnages.

Qu’est-ce qui rend cette vision d’un futur en décroissance inspirante et désirable plutôt qu’utopique ?

F.G. : Au lieu de subir une limitation dans le futur (raréfaction des ressources, problèmes environnementaux), mieux vaut une auto-limitation choisie maintenant. C'est difficile à mettre en place, mais c'est un obstacle humain, c'est possible de le surmonter. Alors que la croissance rencontrer des obstacles liés aux lois physiques, et ça ce serait irréaliste de vouloir s'en affranchir.

Et puis, la décroissance est une occasion de construire une société avec moins d’inégalités et de dominations. Les riches diminuent leur gaspillage et gagnent en plaisir de vivre ; en parallèle, l’élévation du niveau de vie des plus pauvres améliore leur accès aux besoins de base.

M.B. : Tout à fait d'accord. Je rajouterais que la décroissance peut nous aider à retrouver un sens à notre existence. Je prend pour exemple le monde du travail, qui génère aujourd'hui des métiers totalement inutiles, abrutissants ou pénibles. Si nous arrivons à nous concentrer sur nos besoins essentiels (bouger, se nourrir, créer du lien,...), je suis convaincu que nos sociétés bénéficieront d'un meilleur Bonheur Intérieur Brut.

Quel impact espérez-vous que votre bande-dessinée aura sur les lecteurs ?

F.G. : Qu'elles et ils auront du plaisir à la lire ! Que ça sera l'occasion de se familiariser avec la décroissance, d'y trouver de l'intérêt, de comprendre comment la construire.

M.B. : En tant que scénariste, je n'ai pas d'espoir particulier quant à l'impact de cette BD, si ce n'est celui de faire plaisir au lecteur. Ce que je désire vraiment, c'est qu'il y ait des milliers de contre-récits de cet ordre, pour que l'utopie de la décroissance devienne finalement tangible.

"Et soudain le futur"

Scénario : Mathieu Burniat

Dessin et couleurs : Dominique Mermoux

Conseillers scientifiques : Roland Lehoucq, Emmanuelle Rio, François Graner et Auréien Ficot

Éditions : Rue de Sèvres, Paris, 2025.