Talents 2020 | Anouche Kunth, médaille de bronze du CNRS

Chaque année, le CNRS récompense les femmes et les hommes qui ont contribué de manière exceptionnelle au dynamisme de l’Institution et à l’avancée de la recherche française. En 2020, la délégation Ile-de-France Villejuif a remis 3 médailles de bronze et 1 médaille de cristal à des scientifiques ayant fait briller la communauté scientifique de la circonscription.

Félicitations à Anouche Kunth pour sa médaille de bronze.

Anouche Kunth est chercheuse en histoire à l’Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (IRIS, CNRS/EHESS/Université Sorbonne Paris Nord/Inserm), spécialiste des violences et crimes étatiques, abordés depuis l’exil arménien contemporain.

Interview d'Anouche Kunth

Quels éclairages vos travaux d’historienne apportent-ils sur le monde arménien à l’époque contemporaine, et plus spécifiquement sur les lendemains du génocide de 1915-1916 ?

Je travaille, à partir de l’expérience arménienne, sur les configurations sociales de l’après-génocide. Autrement dit, mes recherches ne portent pas tant sur le moment paroxystique où le crime a été commis, que sur ce qui subsiste des violences dans la vie de ceux qui y ont survécu. Une telle approche postule que la suppression d’un monde ne se réduit pas au récit factuel du génocide : elle est la donne effective avec laquelle les rescapés ont dû vivre et composer ensuite, à chaque étape de leur parcours.

Le cas arménien a pour singularité l’exil de masse auquel les survivants ont été collectivement contraints sur les décombres de l’empire ottoman : au début des années 1920, la jeune République de Turquie procède en effet à la dénaturalisation des 700 000 Arméniens demeurés en vie1 . Exclus de la citoyenneté turque, interdits de retour dans leur pays d’origine, ils sont contraints à l’apatridie. La « sortie du génocide » inflige donc aux Arméniens une rupture supplémentaire. Leur existence, profondément bouleversée, s’inscrit désormais dans une multitude de pays ; de Bagdad à Montevideo en passant par Jérusalem, Thessalonique ou Marseille, se forme la « Grande diaspora ». À une échelle plus fine, les trajectoires des rescapés-réfugiés invitent à penser ensemble l’irréparable et les voies de l’adaptation.

L’originalité de vos travaux est de documenter le non-dit, le non-écrit, de réincarner des trajectoires là où il n’en est pas fait récit. Comment procédez-vous ? Pouvez-vous nous donner un ou deux exemples situés ?

Question importante… Je viens d’ailleurs de terminer un texte pour la revue Sensibilités. Histoire, Critique & Sciences sociales2 sur le trajet d’un migrant illégal enlisé dans les Balkans entre 2016 et 2017. Le propos est en partie fondé sur l’analyse de formulaires Western Union : l’enjeu consiste à articuler les traces, imprimées noir sur blanc, de transferts d’argent dématérialisés avec l’histoire d’une traversée migratoire vécue dans l’invisible, dans la chair, la précarité et la détresse.

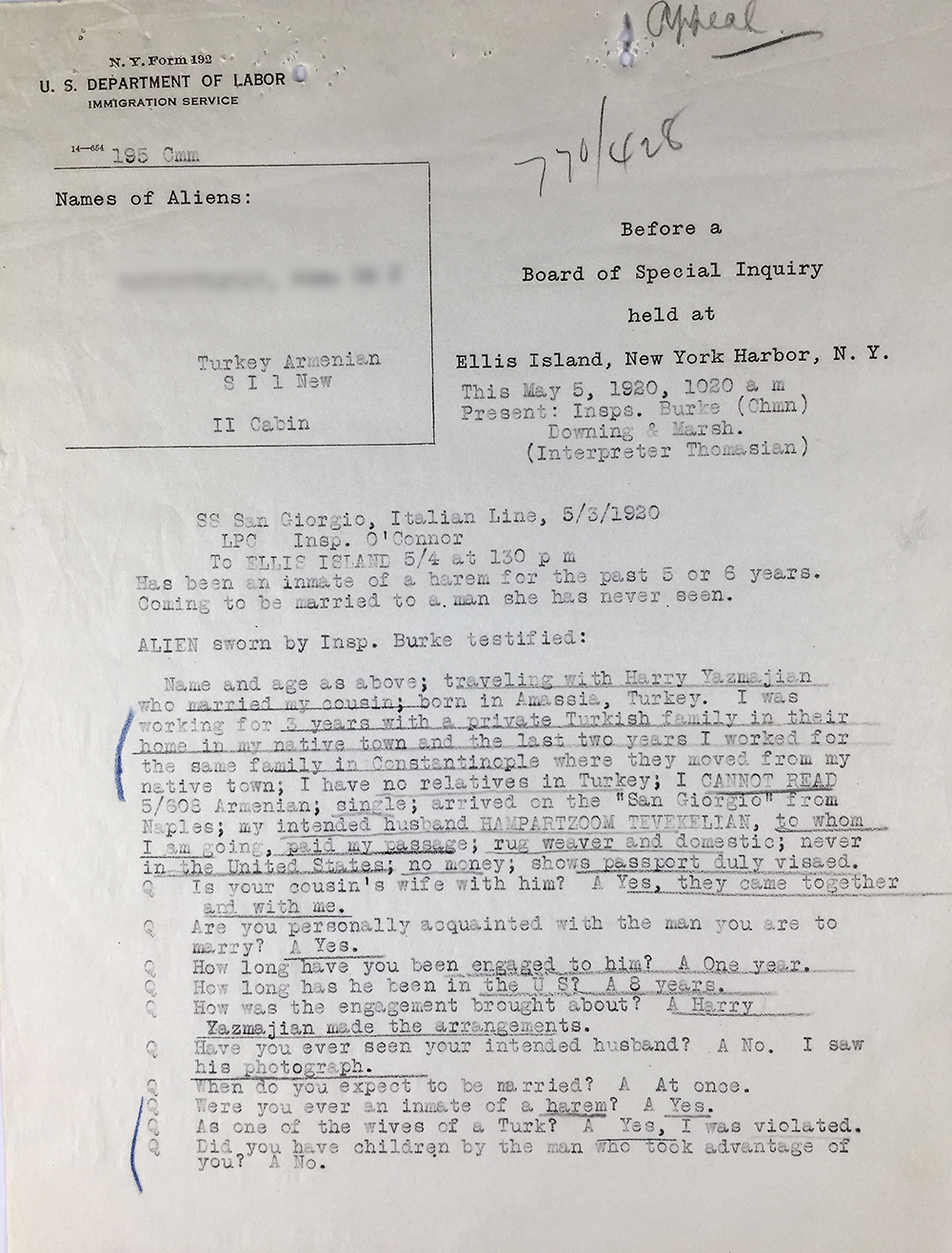

Cet article informe sur ma démarche à l’égard des rescapés arméniens. La plupart ont mené dans les pays de refuge une vie laborieuse de journaliers, d’ouvriers d’usine ou d’artisans modestes ; privés des ressources symboliques de la langue écrite, ils ont rarement consigné leurs mémoires. Certes, il existe d’importants témoignages sur le génocide ainsi qu’une riche littérature arménienne de l’exil, mais ces textes sont surtout le fait d’une certaine élite. Mon attention se porte sur les récits autres — altérés, incomplets, maladroits : le plus souvent, c’est dans le mouvement de la vie courante qu’ils ont été délivrés, à l’occasion d’un mariage, par exemple, lorsqu’il a fallu attester devant l’État civil de la mort d’un père en déportation. De sorte qu’à travers des archives ordinaires, s’élèvent des voix modestes : celles d’hommes et de femmes avalés par la nuit de l’Histoire.

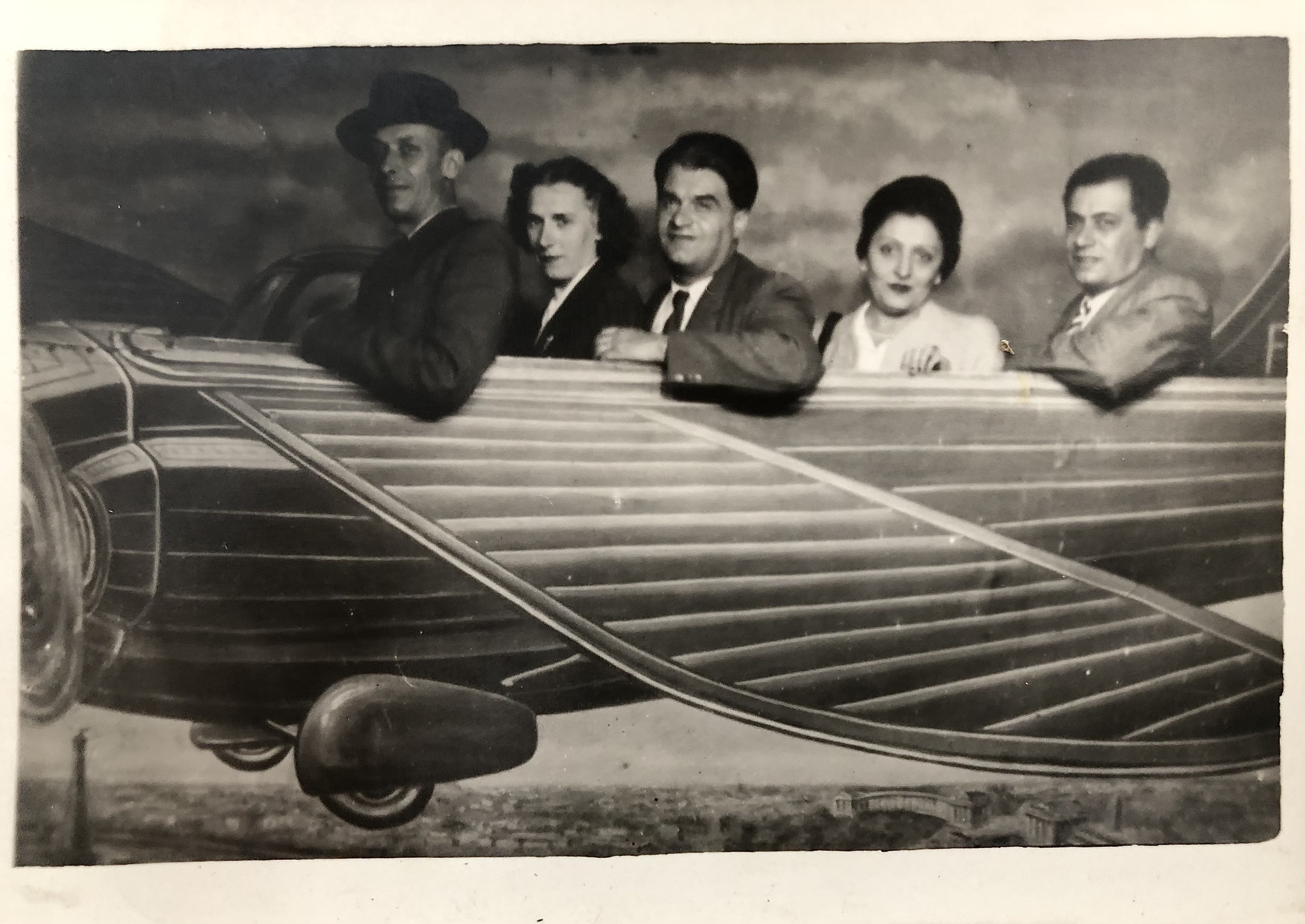

Mon travail sur les retombées humaines du génocide (un génocide suivi, je le rappelle, d’un exil contraint et irréversible) est grandement tributaire des traces laissées par les rescapés arméniens. Ces traces, aussi infimes soient-elles, je les recherche au sein de ce qui fut le vaste espace de la dispersion arménienne. C’est ici que les archives administratives sont de précieuses alliées pour orienter la quête. Elles distillent des données personnelles permettant de reconstituer patiemment des parcours sociaux et migratoires ; ainsi, un document conservé à Paris ou à Marseille indique où trouver le suivant, à La Havane, à New York ou Beyrouth. Ces recoupements, associés à l’apport de sources narratives et iconographiques, dévoilent peu à peu des épaisseurs de vie, restituent un ordre d’expérience.

Cette démarche, attentive aux intensités faibles, interroge aussi les silences de l’archive, ses lignes de fuite, ses bruits. De ce point de vue, les sources médicales (issues d’établissements psychiatriques) sont de premier ordre. Y sont consignées des expressions somatiques qui trouvent toute leur place dans une recherche sur les effets différés de la violence. Gestes incontrôlés, cris, hallucinations sensorielles, paroles jugées incohérentes : sous l’œil des psychiatres, le malade interné a formulé quelque chose (inaudible à l’époque) de son histoire, de son expérience radicale de la perte.

Vous abordez également la question arménienne dans une approche interdisciplinaire et comparée avec d’autres expériences de sortie de génocide et/ou de violences de masse. Quelle perspective amène cette démarche ?

Le mouvement de la pensée se fait, en histoire comme ailleurs, par une succession de déplacements, de recoupements et de comparaisons. Il progresse par à-coups et de façon latérale, amasse des connaissances à des fins moins cumulatives que réflexives et critiques, s’autorise pour cela à décaler les points de vue et parfois même à « se tromper dans la bonne direction »3 . Ce n’est pas aller le nez au vent…, mais trouver les correspondances qui traceront peu à peu un chemin. Avec le recul, je repère les fils conducteurs qui ont guidé mes premières lectures, les uns menant à l’appréhension de mondes effacés ou au bord de l’effacement ; les autres, à des sociétés de confins, à des expériences de l’entre-deux, ou encore à des configurations marquées par l’incertitude, par le brouillage puis le renversement des normes, par l’oppression (et les formes de résistance à celle-ci), la perte.

Bien plus tard, en me rendant par deux fois au Rwanda avec ma collègue Hélène Dumas, spécialiste du génocide des Tutsi du Rwanda4 , j’ai pu élargir ma compréhension des violences génocidaires depuis une société où le passé touche le présent d’une manière extrêmement vive et troublante. Ces expériences de terrain sont fondamentales pour comprendre les ancrages, bien réels, des questionnements qui nous animent5 . Plus récemment, une collègue en littérature comparée, Raphaëlle Guidée6 , m’a proposé de contribuer avec d’autres chercheurs au projet intitulé « Perdre le monde » qu’elle a conçu depuis un corpus littéraire. Comment, demande-t-elle, les nouveaux récits de la « fin des temps » racontent-ils le changement climatique qui nous affecte, avec ses processus lents et ses destructions déjà constatées ? Comment écrire le désastre, comment se souvenir de ce que l’on est en train de perdre, comment prendre soin des mondes disparus ? Il nous appartiendra de réfléchir ensemble à la pertinence et aux limites d’un rapprochement entre mort de masse et écocide.

La notion de trajectoire semble clé dans vos recherches. Quelle a été votre propre trajectoire jusqu’à votre domaine et vos sujets de recherche ?

Permettez-moi d’évoquer un dessin. Il est posé sur mon bureau.

C’est une encre, d’un noir si profond que l’on ne discerne rien à travers. Soudain au premier plan, surgit un petit personnage, muni d’une torche. Il avance sans ciller à travers l’obscurité, va au-devant de l’inconnu en suivant le faisceau de lumière blanche qui s’écoule de sa main. Il pourrait dire avec le poète Joël Vernet : « J’ai appris à parler avec les yeux, à tâtonner dans les ténèbres. Le plus noir se transformant en une lampe »7 .

À l’amorce d’une trajectoire de recherche, il est donc parfois une expérience assez radicale du noir, pour appeler ainsi le sentiment de porter en soi des questions importantes mais informulées, sinon informes ; toutes, reliées à la sensation d’un monde absent. Cette prescience aurait pu me décourager — elle m’a mise en mouvement, c’est-à-dire en relation avec celles et ceux, vivants ou morts, mais aussi livres, traces ou archives, sons, paroles, images et paysages, qui permettraient de faire d’un manque le lieu d’une construction de sens. Or, l’une des grandes beautés du travail en histoire, c’est de produire un savoir en pleine conscience qu’une part d’incomplétude demeure. En cela, des taches d’ombre diffusent leur propre lueur à travers ce que nous saisissons. Le désir de penser depuis ce clair-obscur m’a menée vers l’étude du monde arménien, tant le lien de réciprocité est fort entre les réalités morcelées que j’y observe et la valeur heuristique que je reconnais au discontinu.

Quel est le lien tissé entre cette trajectoire et la recherche scientifique ?

J’entrevois davantage qu’un lien. L’un des plus importants, à mes yeux, tient à la possibilité qu’offre la recherche de donner forme au doute. Ce doute-là est foncièrement solidaire d’une opération de connaissance. Il m’évoque la notion de « réserve » en peinture, qui désigne sur une toile un espace laissé vacant, blanc, disponible. Par analogie, de telles présences habitent les archives. Le travail de l’historien consiste alors en des allers-retours entre ce qui est informé et ne l’est pas. L’écriture, ensuite, doit de nouveau répondre à un certain défi de la « réserve » : au moment d’exposer ce qu’elle tient pour vrai, elle aménage une place à l’incertain. Loin de proposer une pensée fade, fuyante ou engluée dans des arguties relativistes, ce procédé avance avec nuance et fermeté. Il assume la posture en tension qu’engage toute élaboration de sens.

La grande force de la recherche réside aussi dans le principe de collégialité qui place tout chercheur en dialogue permanent avec ses pairs : ceux de son laboratoire, ceux du passé, ceux d’ici et d’ailleurs avec qui nouer des amitiés intellectuelles pour s’aventurer ensemble dans des projets qui paraissent soudain indispensables tant ils visent juste, mettent au jour un impensé, circonscrivent un terrain d’enquête, relancent le questionnement. Sans ces inscriptions collectives, sans ces liens tissés au fil des ans, un individu ne peut exister comme chercheur. De même, son travail s’enrichit des échanges avec un public plus large, pour lequel inventer des formes spécifiques de diffusion du savoir (expositions, lectures-performances, etc.).

- 1Ces 700 000 personnes représentent un tiers seulement des effectifs que comptait la communauté arménienne de l’empire ottoman avant 1914 : on estime qu’entre 1 200 000 et 1 500 000 Arméniens, citoyens ottomans, ont péri durant le génocide. Celui-ci, planifié par le gouvernement ultranationaliste des Jeunes-Turcs (ou Comité Union et Progrès), fut perpétré d’avril 1915 à décembre 1916 en mobilisant les institutions régulières de l’État ottoman et en s’aidant également de structures officieuses, créées ad hoc par le Comité tant pour administrer la mort que pour diffuser les ordres à chaque étape et veiller à leur application d’un bout à l’autre de l’empire : arrestation de telle et telle catégorie de la population, exécution sur place ou déportation vers les déserts de Syrie-Mésopotamie, massacres, regroupement des déportés survivants dans des camps de concentration et élimination.

- 2Anouche Kunth, « Argent de surface, mouvements de l’ombre », Sensibilités. Histoire, Critique & Sciences sociales, n°9, dossier « Au miroir de l’argent », coordonné par Q. Deluermoz, T. Dodman, A. Kunth et H. Mazurel, en librairie le 02 septembre 2021.

- 3D’après la formule si suggestive de Dominique Grandmont, Histoires impossibles, Creil, Dumerchez, 1994, p. 40.

- 4Hélène Dumas, historienne au CNRS, membre du CESPRA (CNRS/EHESS).

- 5Pour une présentation du programme de recherche comparée co-dirigé par Hélène Dumas et Anouche Kunth dans le cadre de l'ANR FALI, voir : http://iris.ehess.fr/index.php?4501

- 6Raphaëlle Guidée, maîtresse de conférences en littérature comparée à l’Université de Poitiers, membre junior de l’Institut universitaire de France.

- 7Joël Vernet, La nuit n’éteint jamais nos songes, Castellare-di-Casinca, Lettres Vives, 2021, p. 11.